子宮の病気

子宮の病気

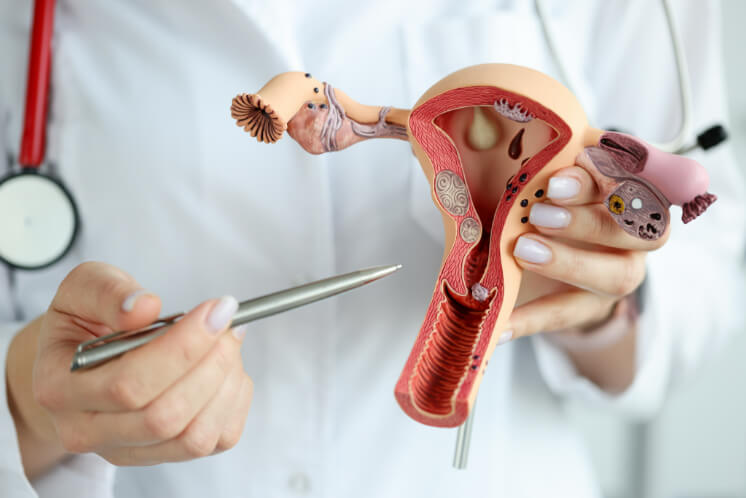

子宮の大部分は平滑筋と呼ばれる筋肉からできています。

子宮筋腫は、子宮の平滑筋成分から発生し、女性ホルモンの作用によって大きくなる良性腫瘍です。子宮筋腫は、女性の3人に1人が持っているとされ、比較的よく見られる病気です。婦人科の腫瘍の中ではもっとも多い病気といわれています。

腫瘍のできる場所やサイズによって、無症状のこともあれば、月経量が増えることによる過多月経や強い月経痛があり、貧血を引き起こすこともあります。また、不妊や流産の原因となることもあります。

診断には超音波検査が有用で、さらに詳しく評価するためにMRI検査を行うこともあります。治療は、対症療法、ホルモン療法、手術療法があり、年齢や症状に応じて治療を選択します。

子宮内膜症は、子宮の内側にあるはずの子宮内膜に似た組織が、卵巣や骨盤内など子宮内膜以外の場所で増える病気です。女性ホルモンの影響を受けて進行しやすく、年を追うごとに月経痛が強くなるのが特徴です。

月経痛以外にも排便痛や性交痛、慢性的な骨盤痛が出ることもあります。炎症による卵巣や卵管の癒着は不妊の原因になることもあり、卵巣にできる内膜症性嚢胞(チョコレート嚢胞)は卵巣に発生する内膜症のひとつです。まれに悪性化することもあるため、定期的な検査が重要です。

診断には超音波検査やMRIが使われ、必要に応じて腹腔鏡検査で病変の広がりを直接確認することもあります。子宮内膜症の治療には、大きく分けて薬物療法と手術療法の2つがあります。年齢、症状、将来的な妊娠の希望などを考慮し、適切な治療法を選択することが大切です。子宮内膜症のほとんどの人が強い月経痛に悩まされているので、まずは鎮痛剤による痛みのコントロールをします。次に、ホルモン療法で、子宮内膜の増殖や痛みの原因物質の産生を減らします。ホルモン治療には症状の改善だけでなく、病気の進行予防効果も期待されます。妊娠も一時的な症状改善につながります。さらに、症状が重い場合や妊娠を希望する方、大きなチョコレートのう腫がある方には、手術で病変を取り除く治療が検討されます。

子宮腺筋症は、子宮筋層内にできた子宮内膜症です。月経時に強い痛みを伴うだけではなく、月経量が多くなり貧血を引き起こします。

子宮腺筋症の主な症状は、強い月経痛、過多月経、過多月経による貧血、骨盤痛などがみられます。また、子宮腺筋症と子宮筋腫は類似点が多く、子宮腺筋症の患者さまが子宮筋腫、子宮内膜症、不妊症を合併していることもあります。症状が似ているため、一括して扱われることが多いですが、全く違う疾患です。

診断には超音波検査やMRIが用いられ、子宮の形や壁の厚みの変化を確認します。子宮腺筋症の治療は、症状の程度や年齢、妊娠希望の有無などに応じて、薬物療法または手術療法を選択します。ホルモン療法には、低用量ピル、黄体ホルモン、子宮内に黄体ホルモンを放出する器具(ミレーナ)などがあります。薬で効果が不十分な場合や症状が強い場合には、手術が検討されます。

子宮頸がん、子宮頸部異形成は、子宮頸部に発生する病気です。その原因はヒトパピローマウイルス(HPV)の持続感染であることが知られています。性交渉により感染するHPVですが、多くの場合が自然消失します。その一方でHPV感染が持続した症例の中の一部が、数年~10年という期間を経て、子宮頸がんへ進展すると言われています。

日本では、毎年約1万人の女性が子宮頸がんにかかり、約3000人の方が亡くなっています。子宮頸がんの発症は30~40歳代がピークで、とくに若い世代で多いことが問題になっています。

子宮頸部異形成は、子宮頸がんの前段階(前がん病変)です。子宮頸部上皮内腫瘍(Cervical Intraepithelial Neoplasia:CIN)とも呼ばれます。近年わが国において、子宮頸がんや子宮頸部異形成は、20~30歳代の女性に急速に増加しています。子宮頸部異形成はその病変の程度によって、軽度異形成(CIN1)、中等度異形成(CIN2)、高度異形成・上皮内がん(CIN3)の3段階があります。

子宮頸部異形成や初期の子宮頸がんでは自覚症状がないことが多く、子宮頸がん検診を契機に発見されることが多い病気です。出血などの症状がなくても、20歳を過ぎたら、2年に1回の子宮頸がんの検診を受けましょう。また、子宮頸がん検診を定期的に受けることで、異形成やごく早期のがんを発見することができます。またHPVへの感染を予防することワクチン接種も有用です。

軽度異形成(CIN1)や中等度異形成(CIN2)の場合は、自然消失することが多いため経過観察を選択します。一方、高度異形成・上皮内がんや、CIN2が長期に渡って遷延する場合では、手術を行います。子宮頸がんの治療は、進行期や年齢、合併症の有無など患者さまの状況に応じて異なりますが、治療は主に手術療法、放射線療法、化学療法(抗がん剤)の3つが挙げられます。

子宮体がんは、子宮体部に発生する病気です。

日本では、毎年約18000人の女性が子宮体がんにかかり、約2500人の方が亡くなっています。

婦人科のがんで最も多いのが子宮体がんで、今も年々増加しています。50〜60歳台に発症のピークがあります。

症状として最もよくみられるのは不正出血です。とくに、閉経後に少量ずつ長く続く出血がある場合は、早めに受診し、子宮体がんの検査を受ける必要があります。治療の主体は手術で、病気の進行程度にもよりますが、基本的には子宮、卵巣・卵管、リンパ節を摘出するのが一般的です。子宮体がんは病巣が子宮にとどまっている段階で治療すれば80%以上の方は治癒が期待できます。早期発見・早期治療が重要なので、心配な症状があればためらわずに診療を受けるようにしましょう。

子宮体がんで、最も多い症状は不正出血です。月経以外の期間や閉経後に出血がある場合は注意が必要です。出血は、おりものに血が混ざった状態、褐色になるだけの状態のものもあります。

子宮体がんの原因の一つに、エストロゲンという女性ホルモンの刺激が長期間続くことが挙げられます。出産経験がない方、閉経年齢が遅かった方、肥満や糖尿病に罹患している方、卵胞ホルモンのみを内服している方はリスクが高いと言われています。その一方でエストロゲンとは関係ない原因で発生する場合があります。乳がんや大腸がんの既往歴や家族歴がある方はリスクが高いです。

子宮体がんの治療は、進行度合いにもよりますが、原則子宮、卵巣、卵管、リンパ節を摘出する手術療法を行います。手術後にがんの再発リスクが高いことが判明した場合は、化学療法や放射線治療などが行われます。免疫チェックポイント阻害薬や分子標的薬といった新たな選択肢も増えています。